Scorsese volta ao mundo dos anti-heróis (ou seriam vilões?) protagonistas e chega aos anos 1980 para dissecar uma criatura típica do século XXI: o lobo de colarinho branco.

Com exceção da série “Boardwalk Empire – O Império do Contrabando” (da qual é produtor) parecia que Martin Scorsese havia esquecido um pouco os anti-heróis e deixado de lado o fascínio pelas áreas cinzentas morais, justamente aquilo o que tornou alguns de seus trabalhos nos anos 1970, 80 e 90 tão marcantes.

Com exceção da série “Boardwalk Empire – O Império do Contrabando” (da qual é produtor) parecia que Martin Scorsese havia esquecido um pouco os anti-heróis e deixado de lado o fascínio pelas áreas cinzentas morais, justamente aquilo o que tornou alguns de seus trabalhos nos anos 1970, 80 e 90 tão marcantes.

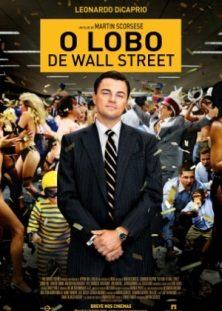

Por isso, havia muita expectativa sobre como o cineasta iria trabalhar este “O Lobo de Wall Street”, adaptação do livro autobiográfico de Jordan Belfort. Mas o que torna Belfort, vivido nas telas pelo atual parceiro de Scorsese, Leonardo DiCaprio, digno da companhia de Sam Rothstein, Max Cady, Henry Hill e Travis Bickle?

A resposta é bastante simples, a sua fome por mais. MAIS dinheiro, MAIS poder, MAIS drogas. Essa ânsia incontrolável de Belfort o transformou no proverbial homo homini lupis, o homem egoísta que é o lobo do outro homem, conforme postulado por Plauto e Hobbes.

Mas Jordan, mesmo movido por instintos básicos como ganância e luxúria, não retornou ao estado animalesco para caçar suas presas. Ele caça de maneira elegante, lançando mão de sua capacidade de convencimento e raciocínio rápido para explorar os desejos alheios de fortuna rápida.

Trata-se de um personagem de Scorsese à moda antiga, um homem que criou sua própria alcateia e se posicionou habilmente como o macho alfa desta, o grande e cruel lobo mau de Wall Street, capaz de engolir qualquer tubarão e que faz troça de suas presas. É a forma com a qual pureza de sua devassidão foi explorada pelo longa que o torna tão irresistível.

Outros realizadores, preocupados com o politicamente correto que toma conta das artes atualmente (e que jamais pode ser confundido com bom senso), poderiam muito bem transformar essa trama em uma história comum de ascensão-queda-redenção, e ainda de quebra dar alguma lição de moral no final, no melhor estilo He-Man. Mas não Martin Scorsese.

O roteiro de Terence Winter (não por coincidência, colaborador de Scorsese em “Boardwalk Empire – O Império do Contrabando”) não julga seus personagens e nem pede desculpas pelas ações deles, sendo brutal ao penetrar em suas mentes distorcidas pela ganância e por substâncias entorpecentes. Ao mesmo tempo, o tom quase farsesco imposto pelo diretor permite que o absurdo das situações – que, repito, são baseadas em relatos reais – funcione como um alívio cômico para o público, impedindo a transformação de Jordan e sua matilha em monstros completos, algo que levaria a uma alienação fatal para o projeto.

A matilha mostrada em cena foi criada e alimentada pelo homem médio, em uma cadeia alimentar viciada e destrutiva (vide a segunda-feira negra retratada no início da projeção e as vítimas das ações de Belfort). Mas o filme não se importa em explicar os pormenores do sobe de desce das bolsas de valores do mundo, até porque isso não importa para a história, para os lobos ou mesmo para as vítimas. O que importa para o trio Scorcese/DiCaprio/Winter é a devassidão sem limites do personagem principal.

Inicialmente um jovem que apenas queria vencer na vida, aos poucos ele se transforma em um Calígula moderno, dando vazão aos seus instintos e desejos mais doentios simplesmente porque pode. Mesmo após acumular mais dinheiro do que jamais poderia gastar, seu vício principal, o de ser o macho alfa, jamais o deixa parar.

Eis que, com uma precisão hobbesiana, surge o agente do FBI Patrick Denham, vivido por Kyle Chandler. Denham representa o controle, alguém que compreende como funciona a mente de Belfort e tem autocontrole suficiente para resistir às duras verdades expostas pelo criminoso de colarinho branco. Os dois adversários sabem muito bem que, caso o homem da lei vença, ele ainda será um mero funcionário público, que nunca poderá chegar perto da “grandeza” que o outro possui. Esse duelo moral, brilhantemente interpretado por DiCaprio e Chandler, é o que move a segunda metade do longa, mesmo com a brevidade dos encontros entre os dois.

Leonardo DiCaprio é o elemento que leva a audiência a investir emocionalmente em um ser tão sem escrúpulos quanto Jordan Belfort. O trabalho do ator não é tão diferente quanto as táticas do seu personagem, ao vender algo que não vale nada em troca de um investimento alto por parte dos “pobres otários”. E tanto Belfort quanto DiCaprio são mestres nisso.

Assistir Belfort em seu ofício é como acompanhar um acidente de trânsito acontecer: por mais terrível que seja para as vítimas, os espectadores não conseguem evitar acompanhar o desastre. Até porque a força que DiCaprio impõe em cena é tão magnética e seus discursos (inclusive os que quebram a quarta parede) tão firmes, que Belfort se torna irresistível em seu auge, o que torna os seus momentos mais patéticos, tal como o duelo dos “ludes” que trava junto a Jonah Hill ou a transa final com a bela e insidiosa Naomi, vivida por Margot Robbie, ainda mais devastadores.

Graças aos diálogos rápidos e inteligentes da fita, mesclados com interações magníficas do protagonista com intérpretes do calibre do já citado Kyle Chandler, Matthew McConaughey, Joanna Lumley, Jean Dujardin e, em doses homeopáticas, Jonah Hill (único que ultrapassa os limites da vergonha alheia em alguns pontos), as três horas de filme passam simplesmente voando. Some-se isso à montagem sempre ágil de Thelma Schoonmaker e à fotografia quente de Rodrigo Pietro, que ainda brinca com os usos do vídeo típicos da época e com a razão e aspecto da tela, e temos uma obra que mantém até mesmo os mais distraídos dos espectadores ligados.

Com seu jeito que mistura Tony Montana e vilão clássico de James Bond (referência feita textualmente pelo próprio longa mais de uma vez), o Jordan Belfort das telas destrona facilmente Gordon Gekko como representante maior da ganância na sétima arte. E como a conclusão da fita deixa claro (e os rumores sobre um reality show estrelado pela sua versão real comprovam), lobos podem ser sedutores, mas nunca abandonarão sua natureza predatória.